製品によっては数百、大規模な製品では数千の部品を使用しており、

それら全てのHSを選定しなければならない状況もあるかもしれません。

このような膨大な量の部品がある場合、全てのHSを調べるのは現実的

ではありません。

こういった場合は細かな部品によって完成する塊のHSのみを選定し、

その塊のHS一つに数百、数千の部品をまとめて包括する事が可能です。

このようにすればHSの選定は塊部分一つだけで済み、

残りの部品は非原産として扱う事によって

全ての部品のHS選定を省略する事が可能になる場合があります。

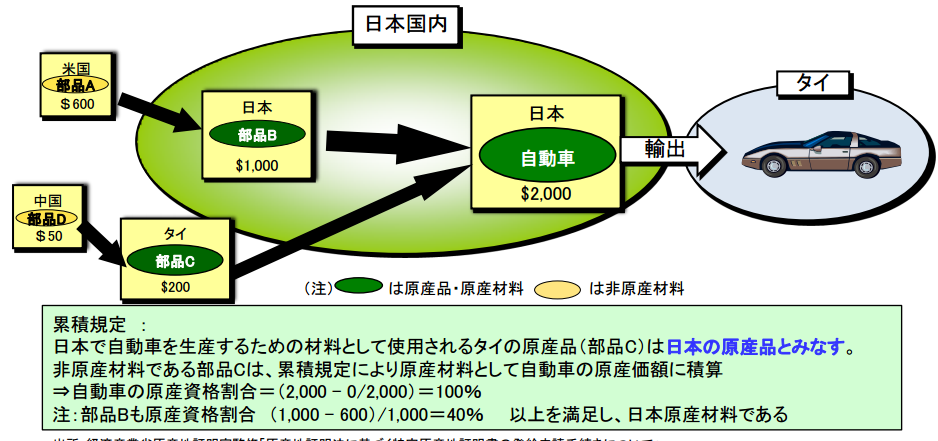

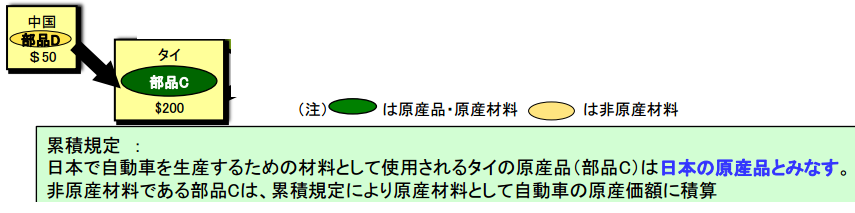

例えば自動車を生産する場合に、

その車の部品のエンジンを構成する部品の原産国が多岐に渡るとします。

シリンダー、プラグ、インジェクター、リング、その他エンジン部品など

部品が最終部品のエンジンのHSと異なるHSに該当する部品であれば

部品は全て非原産性であると扱え、エンジンのHSだけを求めれば

足りる事になります。

たとえエンジン部品に原産のものであっても

原産の品物をあえて非原産とする事は問題ありません。

状況に応じてこのような手段を用いる事も選択肢の一つです。

但し、最終部品のHSと多数の部品の一つが最終部品と同じHSに分類

される場合はこのような方法は使用できない場合がありますので

リストから部品名を見て、最終部品のHSに似たものがないかどうか

確認する必要はありますのでご注意ください。

また、2次製品(今回の例ではエンジン)と

最終製品(今回の例では自動車)の間では原産地規則を満たしている

事が必要である事は変わりありません。