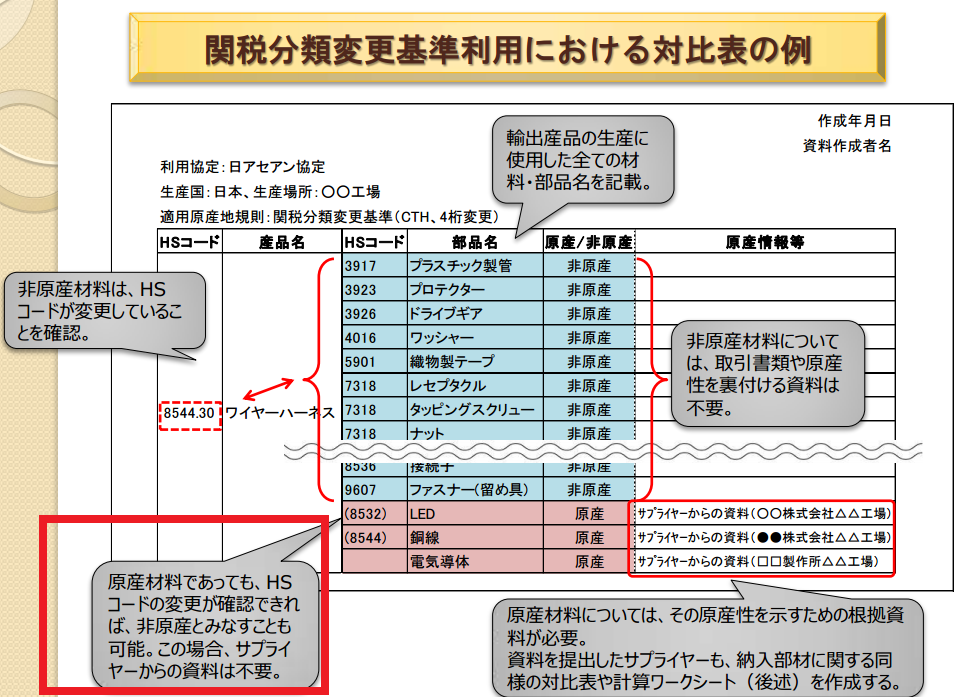

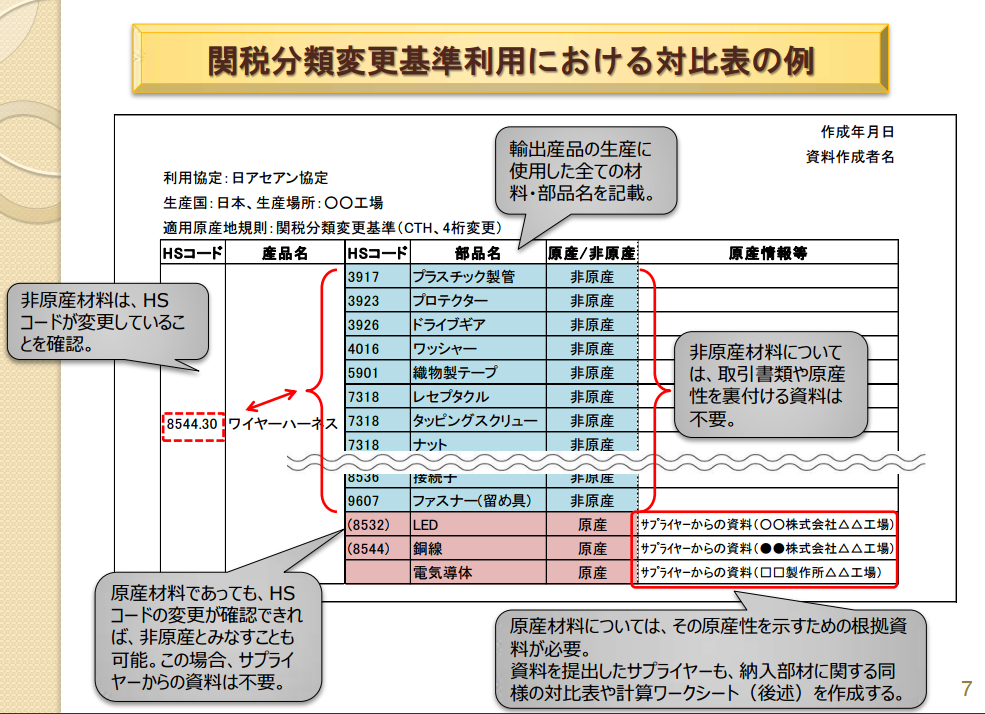

原産地規則を満たすために非原産材料のHSと製品のHSが

変化しているという事がわかるように対比表を作成する場合において

膨大な部品のリストがある場合、HSコードを完璧に全て正確に出す事は

ベテラン通関士でも大変です。(関税分類変更基準を使用するケース)

一体どこまで正確である必要があるのでしょうか?

日タイFTA/EPAにおけるワイヤーハーネスの原産地規則では

関税分類変更基準(HSの頭4桁の変更)を満たせば

原産品として認められます。

そこで上記のようなワイヤーハーネスになる前の部品リストを作成して、

HSコード6桁を記載していくのですがこのHSコードを全て割り出すのは

場合によっては非常に困難ですので以下のような考え方をします。

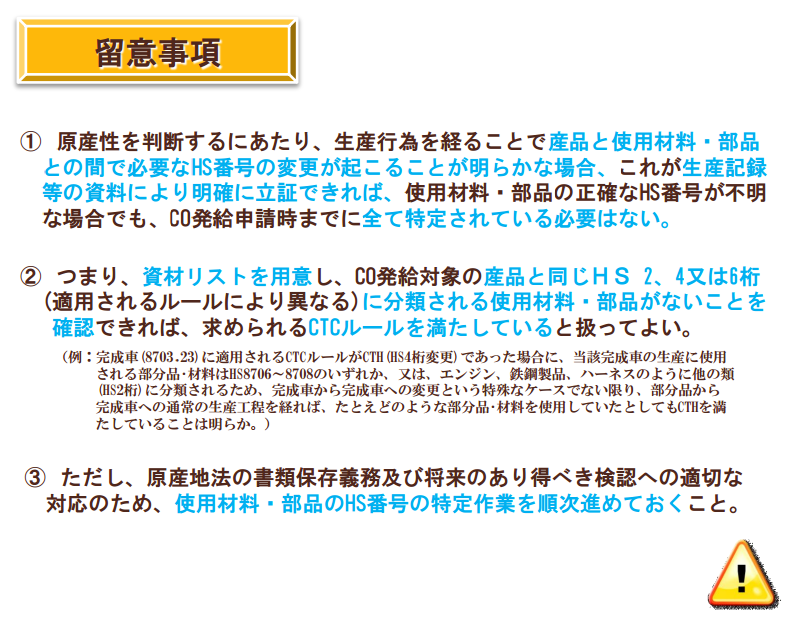

原産性の判断時に、生産を行う事で産品と部分品との間で

必要とされるHS番号の変更が起こることが確実であり、

かつこれが製造工程図や

生産記録等の資料により確実に立証することができれば、

正確なHSを出し切れていなくても原産性を満たすことの証明は可能です。

つまり原産地証明書発給時にHSは100%確実に出ていなくても

HSの頭2,4,6桁が変わる事さえわかれば発給は可能な場合があります。

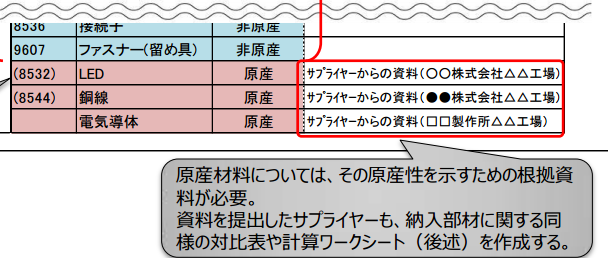

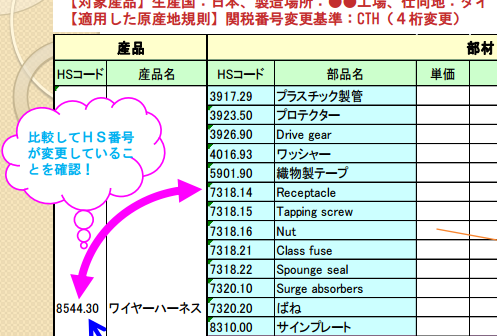

上記のワイヤーハーネスの例で言えば

部品の一つに「織物性テープ」があります。

こういった繊維製品というのはHSコードを正確に特定する事は困難です。

しかし、ワイヤーハーネスの製造に関わる非原産材料で

関税分類変更基準によりHSの頭4桁(項の変更)を要するのであれば

繊維製品であればワイヤーハーネスのHSコード(8544)とは遠く

離れたHSコードになる事は確実です。

このようなケースであればわざわざ繊維製品のHSコード頭6桁を

正確に対比表に書く必要はないという事です。

但し、後日行われる事後調査や検認の為にHSコードを正確に特定する

作業は必要です。

あくまで原産地証明書発行時には不明でもよいという事ですので

事後調査や検認まで時間的余裕はありますので

その際に一つづつHS6桁レベルで確認する作業ができるようにしましょう。